Posiblemente el movimiento de pobladores ha sido uno de los actores más activos y dinámicos contra el progresismo en el Chile del siglo XXI. Éste de forma ascendente desde la Toma de Peñalolén en 1999 ha alcanzado significativos niveles de desarrollo político, conseguido relevantes conquistas materiales -y de suma relevancia histórica- está impulsando importantes experiencias aleccionadoras de transformación social. Fuera de todo estruendo mediático en diferentes territorios del país se visibilizan proyectos que ensayan la prefiguración de una ciudad futura a través de la producción social del hábitat.

Han reaparecido las prácticas de producción social del hábitat, estrategias de resistencia y ejercicio de las libertades ante el avasallamiento de los grandes intereses inmobiliarios…

En las ciudades neoliberales, como las chilenas, no existe el libre mercado, sino una alianza estatal-mercantil que diariamente enseña sus intervenciones coercitivas y coactivas sobre el espacio urbano. Desalojos por la fuerza para limpiar barrios de altos ingresos, criminalización de poblaciones en comunas pericentrales que luego son gentrificadas, incentivos vía subsidio para la renovación de zonas céntricas, ampliaciones del límite urbano para localizar bolsones de pobreza fuera de los muros de la ciudad, son sólo algunas muestras que, si la tecnología de segregación hoy día es menos brutal que ayer, no es por ello menos real.

Frente a esta asociación de complementariedad entre los actores gubernamentales y los agentes mercantiles, el movimiento de pobladores ha debido dotarse autónomamente de sus propias herramientas de acceso al suelo, de participación en el diseño arquitectónico, de gestión de recursos, y de control administrativo y social del proceso (Renna, et.al, 2009). Podría decirse que el auge de la búsqueda de autonomía es directamente proporcional a la crisis del sistema representativo (democracia delegativa) y de bienestar social (economía neoliberal); los movimientos así debieron levantar sus propias formas de participación e imponer soluciones concretas a sus necesidades, donde el Estado o el Mercado no han podido o querido hacerlo.

En efecto, a pesar de la dinámica urbana y habitacional dominante, el movimiento de pobladores ha logrado organizar, aún germinalmente, la demanda de los sin casa, allegados y damnificados del país. Lo importante de este último ciclo del mundo poblacional es que la necesidad del techo se ha conjugado con prácticas que superan la reivindicación, el carácter peticionista de la lucha, y la dependencia y reproducción de la forma Estado (Renna, 2010). Ha transitado “de la necesidad a la comunidad” (Pineda, 2014). De forma similar a lo que está sucediendo en el campo educativo con la educación autogestionaria, se abre espacio para formas no estatales ni mercantiles de producción del hábitat, sino sociales.

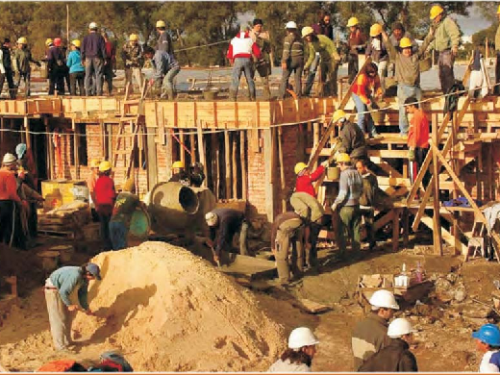

Han reaparecido las prácticas de producción social del hábitat, estrategias de resistencia y ejercicio de las libertades ante el avasallamiento de los grandes intereses inmobiliarios y de su oferta cada vez más inadecuada en términos de ciudad, accesibilidad, costo y calidad (Ortiz, 1995), ampliando la demanda por la vivienda hacia la construcción de alternativas autogestionarias que se levantan desde los propios territorios, haciendo posible en rincones y grietas de la ciudad neoliberal ese mundo donde quepan muchos mundos.

En la última década sus formas de acción han sido diversas, veamos algunos ejemplos:

Estas prácticas hoy son una alternativa real a la crisis del capitalismo urbano, son hechos y lugares de pensamiento, teoría y práctica para la ciudad futura. Los destellos de rebeldía, de ocupación y autogestión, son al mismo tiempo aperturas epistemológicas ante el proyecto de ciudad de los vencedores. Una batería de políticas públicas no-estatales que cuestionan el sentido común de las ciudades, aquella “racionalidad implícita a la que debe servir el espacio metropolitano” (Duran, 2008).

Poco a poco, ellas se entroncan junto a otras fuerzas sociales y políticas en la revolución urbana: una larga metamorfosis de la vida y el orden de las ciudades dirigida a socializar la riqueza producida socio-espacialmente y que las clases trabajadoras organizadas en los territorios recuperen para sí el control directo sobre su destino dentro de ella.

A ese Sur, sin prisa pero sin pausa, vamos caminando.

(Esto es parte de la columna también publicada en: http://elclarin.cl/web/sindicatos-activismo/activismo/13184-ocupar-y-autogestionar-para-avanzar-produccion-social-del-habitat-y-el-movimiento-de-pobladores.html )

—

Foto: extension

Ver perfil completo

Ver perfil completo

Los contenidos publicados en elquintopoder.cl son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores.

Te invitamos a conocer nuestras Reglas de Comunidad

hiocariz

Un vecino de Ñuñoa me comento sobre las experiencias que se llevan adelante en Peñalolén de auto-construcción popular con la EaGIS, me alegro mucho de las otras experiencias que nos relatas, creo que debemos avanzar en buscar nuestras soluciones, ya que ni los gobernantes actuales, ni los chanchos que lleguen, nos van a dar mejores soluciones que las que diseñemos y llevemos adelante nosotros mismos.

Un abrazo y espero podamos compartir y trabajar en este horizonte transformador.

Hernán

Constructor

Ver perfil completo

Ver perfil completo

Alfredo A. Repetto Saieg

Es central que seamos los trabajadores, los que de hecho fuimos excluidos de los «beneficios» del régimen, aquellos que perdimos nuestro lugar en la sociedad neoliberal digo, los que a través de las movilizaciones, del compromiso y de la solidaridad abramos espacios propios de participación para así buscar soluciones a nuestras demandas. Lo planteo de ese modo porque precisamente es ésta la forma en que se desarrolla, crece y se consolida el poder popular. Por ejemplo, en los ’80, en plena dictadura, la oposición a la tiranía surge en las poblaciones, alrededor de las ollas populares que se organizan para no morir de hambre.

La lógica es la siguiente: cuando nos damos cuenta que las autoridades no resolverán nuestros problemas por el motivo que sea, porque son neoliberales en realidad, empezamos a tomar conciencia de que nuestros asuntos no solo son comunes sino también racionales y justos; en el camino nos conocemos, hablamos e intercambiamos experiencias para posteriormente organizarnos a través del movimiento social. Ahí somos imparables porque a través de esa misma dinámica de lucha reconstruimos esa conciencia de clase que nos sitúa como mayoría y como los protagonistas de la historia. Eso sí: esta vez tendremos que cuidarnos de los populismos de derecha- como el de la Alianza y de la Concertación- para que no nos engañen con sus cantos de sirenas.