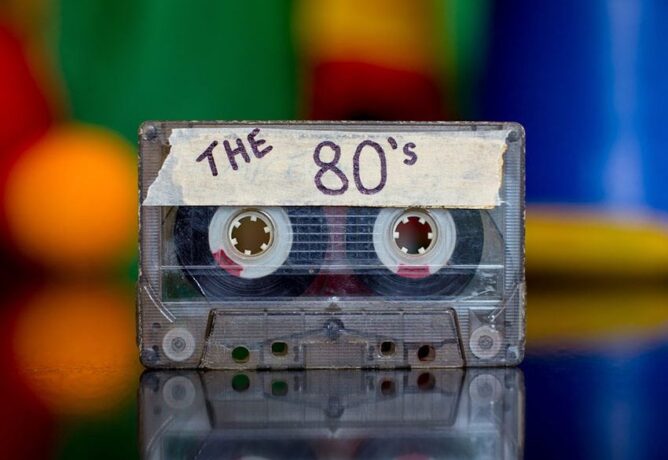

Estamos en los ochenta. Frente a la puerta de entrada de la discoteca, el sonido sale con fuerza y golpea mi pecho. Tocan “Bizarre Love Triangle” y mi mente me dice: ve a bailar. Bailar era vivir.

Hay una nostalgia que no es solo emocional, sino intelectual. No se trata de extrañar nuestra juventud, ni de aferrarse a un pasado idealizado. Se trata de reconocer que hubo un momento —concreto, artístico, sonoro— en que la música alcanzó una cumbre que, desde entonces, no ha vuelto a ser igualada. Y ese momento fueron los años 80.

La música de los 80 no era solo entretenimiento: era identidad, discurso, rebeldía estética. Las bandas no competían por sonar igual, sino por tener un estilo reconocible. No había fórmulas virales ni productores clonando éxitos en serie.

En América Latina, grupos como Soda Stereo, Los Prisioneros y Virus escribían letras que eran literatura urbana y crítica social al mismo tiempo. En Europa, el postpunk, new wave y synth pop brillaban con Kraftwerk, The Smiths, Talk Talk, Joy Division, New Order, Erasure, Pet Shop Boys, The Cure, OMD, A-ha o Depeche Mode. En Australia surgían propuestas como INXS y Men at Work. Y en Estados Unidos, bandas como Talking Heads —sí, aunque nacidos en los 70, su cumbre creativa fue en los 80— o los más alternativos Sparks, ampliaban el espectro sonoro hacia la vanguardia.

Tampoco puede ignorarse el pop de alto nivel: Cyndi Lauper, Madonna o Michael Jackson marcaron época no solo por su impacto masivo, sino porque aún dentro del mainstream había una apuesta clara por la innovación visual, la estética audaz y la identidad propia. A diferencia de hoy, el pop no se regía por la copia sino por la competencia creativa. Cada artista parecía preguntar: “¿Cómo puedo sonar distinto?”, no “¿Cómo puedo sonar igual y vender más?”

Y si bajamos a la tierra del soft rock, hard rock y el heavy metal, el fenómeno se repite: Journey, Motley Crüe, Bon Jovi, Van Halen, Judas Priest, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Black Sabbath… La música tenía fuerza, teatralidad, virtuosismo. Había guitarras, baterías reales, voces con personalidad. El metal, lejos de ser marginal, era parte esencial de una juventud que encontraba en esa energía cruda una forma de identidad. No había necesidad de uniformar el sonido para que encajara en una lista de reproducción. Lo importante era destacar, no diluirse.

Ese período coincidió con una explosión de creatividad impulsada por nuevas tecnologías —sintetizadores, cajas de ritmo, samplers— que, lejos de empobrecer el arte, ampliaron sus posibilidades. El synth pop, el post punk, el rock alternativo, el glam rock, el heavy metal… Todos esos géneros eran parte de un ecosistema cultural que apostaba por más, no por menos.

Lo que vino después —especialmente desde el 2000 en adelante— no solo fue una transformación del sonido, sino una degradación del propósito. La industria musical, al volverse rehén de los algoritmos y las plataformas de reproducción digital, comenzó a fabricar canciones como si fueran jingles: cortas, pegajosas, olvidables.

La música de los 80 no era solo entretenimiento: era identidad, discurso, rebeldía estética

Se perdió el álbum como obra, el concepto como idea, la lírica como herramienta. Lo que importa hoy es que una canción “pegue” en TikTok, no que diga algo. El autotune reemplazó la voz. Las letras se redujeron a frases vacías repetidas con descaro. La producción busca el mínimo común denominador emocional para maximizar clics, no conexiones humanas.

La música latinoamericana no ha estado ajena a esta caída. El reguetón —con sus contadas excepciones— ha ocupado el espacio donde antes convivían el rock contestatario, la trova comprometida o incluso el pop elegante. No se trata de despreciar géneros populares ni de elevar lo antiguo por defecto, sino de preguntarse seriamente: ¿qué perdimos cuando bajamos el estándar cultural al punto de aceptar cualquier cosa como “hit”? Y más importante aún: ¿quién decidió que debíamos hacerlo?

La industria musical no es inocente. Ha operado como agente de simplificación cultural. La homogeneidad sonora no es casualidad: es estrategia. Si todos consumimos lo mismo, con las mismas estructuras, los mismos ritmos y los mismos mensajes, somos más fácilmente controlables. El empobrecimiento artístico genera un empobrecimiento simbólico, y eso no solo afecta lo que oímos, sino cómo pensamos, cómo nos relacionamos, qué sentimos que merecemos.

La música de los 80 no fue perfecta, pero fue digna. Tuvo estética, tuvo ética, tuvo riesgo. Nos exigía como oyentes. No nos trataba como consumidores pasivos. Hoy, la música comercial dominante ha hecho justo lo contrario: bajar el listón, adormecer el oído, anestesiar el pensamiento. Y lo más trágico es que muchos han comenzado a creer que no hay alternativa.

Pero la hay. Está en volver a escuchar con criterio, en rescatar lo que valía, en formar oído más que simplemente darle “play”. Porque si perdimos el sonido que nos hacía humanos, críticos, sensibles, tal vez no sea culpa del tiempo, sino de la renuncia.

Ver perfil completo

Ver perfil completo

Groenlandia: la hipótesis de la anexión y el quiebre del orden atlántico

Groenlandia: la hipótesis de la anexión y el quiebre del orden atlántico

Democracia, inteligencia artificial y el derecho a corregir el sistema

Democracia, inteligencia artificial y el derecho a corregir el sistema

Navidad: entre la memoria histórica y el vaciamiento ético

Navidad: entre la memoria histórica y el vaciamiento ético

Kast no gana por adhesión: gana por agotamiento

Kast no gana por adhesión: gana por agotamiento

Kast y el autoritarismo digital: el rey troll y la maquinaria del engaño

Kast y el autoritarismo digital: el rey troll y la maquinaria del engaño

Los contenidos publicados en elquintopoder.cl son de exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores.

Te invitamos a conocer nuestras Reglas de Comunidad

Ver perfil completo

Ver perfil completo

Groenlandia: la hipótesis de la anexión y el quiebre del orden atlántico

Groenlandia: la hipótesis de la anexión y el quiebre del orden atlántico

Democracia, inteligencia artificial y el derecho a corregir el sistema

Democracia, inteligencia artificial y el derecho a corregir el sistema

Navidad: entre la memoria histórica y el vaciamiento ético

Navidad: entre la memoria histórica y el vaciamiento ético

Kast no gana por adhesión: gana por agotamiento

Kast no gana por adhesión: gana por agotamiento

Kast y el autoritarismo digital: el rey troll y la maquinaria del engaño

Kast y el autoritarismo digital: el rey troll y la maquinaria del engaño

Pipo

Ls música de los 80 todavía la ponen en bares y discos, solo se hace la comparación de la gente que escucha esa música de los 80 y los que escuchan la que salio en los 2000 en adelante. Solo hay que ver el super bowl o los conciertos de Pavarotti antes y hoy solo regeton y veamos lo que los siguen guatonas qué se creen de buen cuerpo, narcos, ignorantes, ricos sin educación , porno boys, sub nor males y la masa surgida de las redes sociales, eres lo que tragas para tu mente. En 20 años, esas bandas que mencionan aquí ya no existirán. Todo habrá acabado